- はじめに:モノからヒトへ、最後のピース

- 行動の羅針盤:実用的な災害対応マニュアルの作成

- 通信の生命線:安否確認システムの確立

- 実践こそが力:防災訓練が組織を強くする

- まとめ:安全な職場環境に向けた実行計画

はじめに:モノからヒトへ、最後のピース

これまでの4回で、防災の法的・戦略的意義、物理的な安全対策、そして生命線を繋ぐ備蓄について解説してきました。優れた防災用品を揃え、完璧な備蓄リストを完成させても、それだけでは企業の防災対策は不十分です。

災害という極度の混乱状態において、組織として機能し、従業員一人ひとりが適切に行動するためには、「人」と「仕組み」の準備が不可欠です。

最終回となる本記事では、物品の備えを実効性のある力に変えるための、組織的な取り組みについて解説します。

行動の羅針盤:実用的な災害対応マニュアルの作成

災害発生直後の混乱の中で、冷静かつ的確な判断を下すことは極めて困難です。

そのため、事前に「誰が」「何を」「どのように」行うかを定めた、シンプルで分かりやすい災害対応マニュアルの作成が必須となります。

分厚く複雑なマニュアルは、緊急時には誰にも読まれません。

重要なのは実用性です。

マニュアルには、少なくとも以下の項目を盛り込むべきです。

- 基本方針

- 従業員の生命の安全確保を最優先とすることを明確に記します。

- 災害対策本部の設置と役割

- 災害発生時に意思決定を行う対策本部の設置基準、構成メンバー、および各班(情報班、救護班、避難誘導班など)の具体的な役割を定めます。

- 初動対応手順

- 地震発生直後の行動(まず身を守る)、火災発生時の初期消火、通報手順などを時系列で具体的に記述します。

- 安否確認手順

- 後述する安否確認システムの利用方法や報告ルートを明確にします。

- 避難経路と避難場所

- オフィス内の避難経路図を明示し、一次避難場所(屋外の安全な場所)、広域避難場所を記載します。

- 備蓄品の管理と配布

- 備蓄品の保管場所、管理責任者、配布手順を定めます。

通信の生命線:安否確認システムの確立

災害時、従業員とその家族の安否を確認することは、事業再開の第一歩であると同時に、従業員の精神的な安定に直結する最優先事項です。

しかし、災害直後は電話回線が輻輳し、ほとんど通じなくなります。

そのため、通常の電話以外の複数の連絡手段を事前に確保し、その利用方法を全従業員に周知徹底しておく必要があります。

有効な安否確認手段には以下のようなものがあります。

- ・災害用伝言ダイヤル(171)および災害用伝言板(web171):

NTTが提供する公共サービス。被災地の人が安否情報を登録し、全国から確認できる仕組みです。 - ・企業の安否確認システム:

多くの企業が提供している専用の安否確認サービス。従業員リストに基づき、一斉に安否確認メールを送信し、回答を自動で集計できます。 - ・ビジネスチャットやSNS:

普段から業務で使用しているツールを、緊急時の連絡手段として定めておくことも有効です。

データ通信は音声通話よりも繋がりやすい傾向があります。

どの手段を主とし、どの手段を副とするか、連絡が取れない場合のルールなどを事前に明確に定めておくことが重要です。

実践こそが力:防災訓練が組織を強くする

マニュアルや備品は、訓練を通じて初めて生きた力となります。防災訓練は、単なる義務的な行事ではありません。計画の実効性を検証し、従業員の防災意識を高め、いざという時のパニックを防ぐための最も効果的な手段です。

消防法では、一定規模以上の建物に対して年1回以上の避難訓練が義務付けられていますが、法的な義務の有無に関わらず、すべての企業が自主的に多様な訓練を実施することが望まれます。

避難誘導訓練

火災や地震を想定し、実際に警報を鳴らし、避難経路を通って指定された避難場所まで移動します。通路の障害物や誘導担当の機能などをチェックします。

情報伝達・安否確認訓練

安否確認システムを実際に使用し、全従業員が問題なく報告できるかを確認します。

机上訓練

特定の災害シナリオ(例:「震度6強の地震が発生し、火災と停電が同時に発生」)を設定し、対策本部のメンバーが地図や資料を見ながら対応を議論します。これにより、マニュアルの不備や判断基準の曖昧さが明らかになります。

備蓄品使用訓練

備蓄している非常食を実際に試食したり、簡易トイレを組み立ててみたりします。これにより、賞味期限の管理や、実際の使い勝手に関する課題を発見できます。

重要なのは、これらの訓練を一度きりで終わらせないことです。

訓練で明らかになった課題をマニュアルや備品計画にフィードバックし、改善していくPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回すこと。これこそが、防災を「一過性のイベント」ではなく「継続的な企業文化」へと昇華させ、組織の防災力を真に向上させる唯一の道です。

まとめ:安全な職場環境に向けた実行計画

本シリーズを通じて明らかになったように、オフィス防災はもはや任意選択の施策ではなく、企業の法的・戦略的・倫理的責任が交差する、経営の中核的な義務です。

知識を行動に移すことが最も重要です。以下の3ステップに沿って、今日から具体的な取り組みを開始してください。

- 評価(Assess):

まずは自社の現状を客観的に把握します。

第2回で紹介した オフィス地震リスク自己点検チェックリスト を活用し、家具の固定状況を点検してください。同時に、自治体のハザードマップで浸水リスクを確認します。 - 整備(Equip):

評価で明らかになった物理的な危険箇所から対策を始めます。

家具の転倒防止には キャスターフレームホルダー や 耐震ストッパーロング 、OA機器の固定には 透明両面粘着ゴム が有効です。

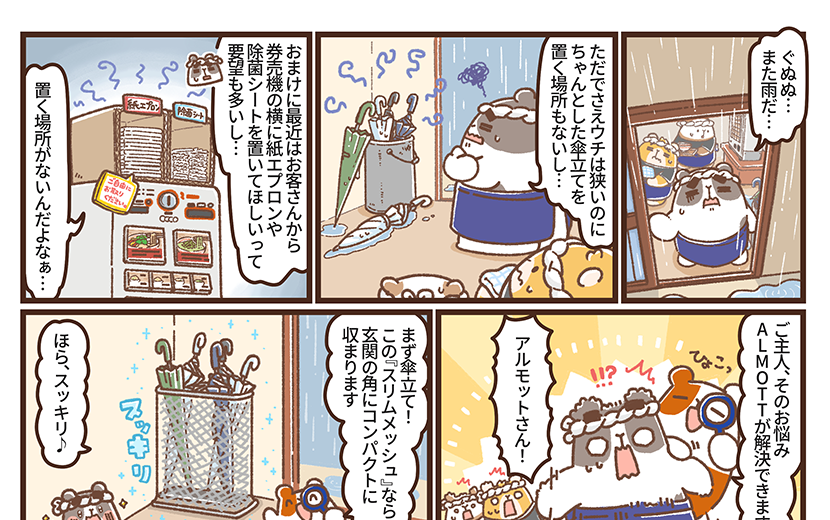

浸水リスクには、 備えあれ板 と ピグアンチミルデューソックス などで二層防御の体制を整えます。 - 備蓄と訓練(Stockpile & Train):

次に、従業員の生命線を確保します。

第4回の 3日間備蓄品完全チェックリスト を基準に、従業員数プラス10%を目安とした備蓄を計画的に進めます。

特に 簡易トイレ は、衛生環境と従業員の尊厳を守る上で極めて重要です。そして、計画を実効力あるものにするため、定期的な訓練を実施します。

計画を立てるだけでは、職場は1ミリも安全になりません。最も重要なのは、今すぐ行動を起こすことです。災害は予告なく訪れます。先延ばしにすればするほど、企業と従業員が晒されるリスクは増大し続けます。

ALMOTTは、貴社が安全でレジリエントな職場環境を構築するためのパートナーとして、信頼性の高い製品と情報を提供し続けます。

必要な対策を講じることで、万が一の事態にも冷静かつ的確に対応できる、真に強い組織を共に築き上げていきましょう。