金融機関の窓口や、歴史ある企業の経理部で、まるで指先が舞うかのように紙幣の束を数える光景を目にしたことはありますか。小気味よい音を立てながら、驚くべき速さと正確さで現金を処理していくその姿は、単なる作業を超えた一つの「芸術」と言えるかもしれません。このプロフェッショナルな技術こそが、「札勘(さつかん)」、正式には「札勘定(さつかんじょう)」と呼ばれるものです。

札勘は、お金を扱う専門家にとって最も基本的なスキルの一つです。多くの金融機関では、新入社員が研修で模擬紙幣を使い、この技術を訓練するようです。なぜなら、札勘をマスターすることは、お客様からの信頼を勝ち得るための第一歩だからです。現金取引の世界には「現金その場限り」という鉄則があります。これは、現金の受け渡しはその場で確認し、後から過不足を申し立てることは原則として認められない、という厳しいルールです。この原則を守り、お客様に安心感を与えるために、札勘は絶対的な正確性と迅速性を体現する「信頼の証」として、今日まで受け継がれてきました。

この記事では、「現金」をテーマに、その計数の神髄である「札勘」の奥深い世界を探求します。その歴史的背景からプロの技法、そして現代における現金管理の課題と、その未来を切り拓くテクノロジーまでを、専門的な視点から紐解いていきましょう。

- 札勘の歴史と技法:お金を数えるプロフェッショナリズム

- 手作業による現金管理の隠れたリスク:なぜ「完璧」は難しいのか?

- 伝統から革新へ:「札勘の精神」を継承するテクノロジー

- お店の「速」戦力:グローリー紙幣計数機 GFB-90-Fのご紹介

- まとめ

札勘の歴史と技法:お金を数えるプロフェッショナリズム

現代の私たちが当たり前のように使う紙幣ですが、その歴史を遡ると、現金計数の技術がいかに重要であったかが見えてきます。

貨幣の歴史と「数える」ことの進化

日本における紙幣の起源は、戦国時代に伊勢国で流通した「山田羽書(やまだはがき)-日本最古の紙幣-」にまで遡ります。その後、江戸時代に入ると、各藩が独自に「藩札(はんさつ)」を発行し、経済を支えました。

江戸時代は金、銀、銭という三種類の貨幣がそれぞれ異なる価値体系で流通する複雑な時代でした。特に銀貨は重さを量って価値を決める「秤量貨幣(しょうりょうかへい)」であり、取引のたびに専門的な知識と正確な計量が求められました。このような状況下で、貨幣の交換や鑑定、そして信用取引を担う専門家として台頭したのが「両替商(りょうがえしょう)」です。彼らは、現代の銀行の先駆けとも言える存在であり、その価値の源泉は、複雑な貨幣制度の中で「正確に数え、鑑定し、管理する」という卓越した専門性にありました。

現代の企業経営者や店舗オーナーは、いわばこの両替商の精神的な後継者と言えるかもしれません。扱う通貨は統一されても、日々の売上管理、レジ締め、銀行入金といった業務には、かつての両替商が対峙したのと同様の「正確性」と「信頼性」が求められるのです。

プロの技法:縦読みと横読みの神髄

札勘には、目的の異なる二つの主要な技法が存在します。「縦読み(たてよみ)」と「横読み(よこよみ)」です。

縦読みは、何よりも「正確性」を追求する技法です。紙幣を縦に持ち、一枚一枚指で弾きながら数えることで、異なる種類の紙幣が混ざっていないか、破れたりテープで補修されたりした損傷紙幣がないかを目視で確認します。具体的には、左手の中指と薬指で紙幣の束をしっかりと挟み込み、右手の親指で紙幣をずらし、薬指で弾くようにして数えていきます。この時、最後に「パチン」と音を鳴らすのは、新札などが静電気でくっついていないかを確認するための、聴覚と触覚を使った最終チェックです。

一方、横読みは「速さ」を極めるための技法です。紙幣の束を扇状に美しく広げ、5枚や10枚といった単位で一気に数え上げます。この技法の鍵は、均一で美しい扇を作ること。これにより、視覚的に枚数を素早く把握することが可能になります。

金融機関などのプロの現場では、まず縦読みで正確に枚数と券種を確認し、その後に横読みでスピーディーに再確認する、という二重のチェックが徹底されています。これは、まさに「正確性」と「迅速性」という、現金計数における二大命題を両立させるための、洗練された作法なのです。

| 特徴 | 縦読み | 横読み |

|---|---|---|

| 主な目的 | 正確性の確保、 異種紙幣・破損券の検知 |

迅速な枚数把握 |

| メリット |

1枚1枚を確実に確認できる、信頼性が極めて高い |

大量の紙幣を圧倒的な速さで数えられる |

| プロの流儀 |

勘定の最初の基本動作。全ての確認の基礎となる。 |

縦読み後の再確認や、枚数が確定している束の確認に使用。 |

手作業による現金管理の隠れたリスク:なぜ「完璧」は難しいのか?

これほどまでに洗練された札勘の技術ですが、現代のビジネス環境においては、手作業に依存することの限界と、それに伴う無視できないリスクが顕在化しています。

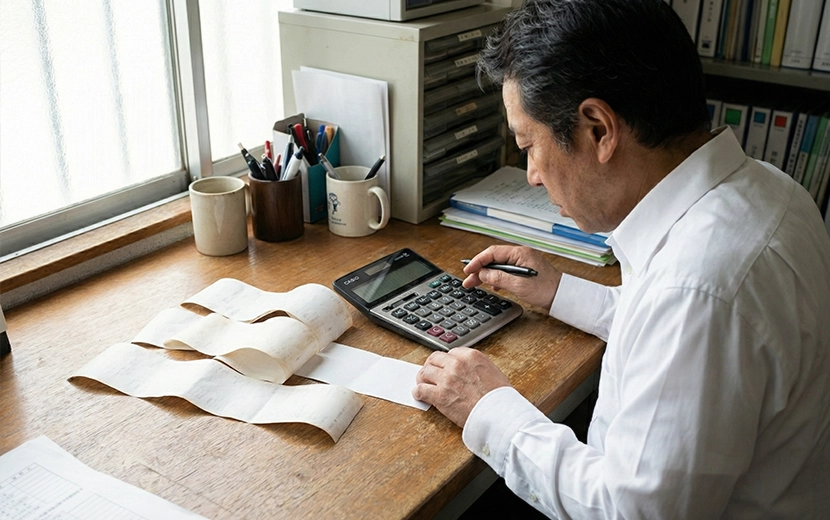

熟練の技とヒューマンエラーの壁

どれほど熟練したプロフェッショナルであっても、人間である以上、ミスを完全に防ぐことはできません。ヒューマンエラーは、手作業による現金管理における最大のリスクと言えます。

例えば、手慣れた銀行の窓口担当者でさえ、疲労、多忙によるプレッシャー、あるいは古くてくっつきやすい紙幣を扱うことなどが原因で、数え間違いを犯すことがあります。店舗のレジ業務では、お釣りの渡し間違い(例:5千円札と1万円札を間違える)、お客様から預かった現金の数え間違い、レジへの金額の打ち間違いなどが日常的に起こり得ます。

さらに深刻なのは、この専門技術そのものが失われつつあるという現実です。かつては銀行員の必須スキルだった札勘も、近年では機械化の進展や中途採用者の増加により、習得していない行員も増えていると指摘されています。これは、専門スキルを持つ人材の確保が困難になり、業務品質の維持が難しくなっていることを意味します。

特定の熟練者に依存する現金管理(属人化)は、その担当者が不在の際に業務が滞るだけでなく、組織全体として非常に脆弱な状態と言えるでしょう。

一つのミスが引き起こす「負の連鎖」

たった一度の数え間違いが、単なる金額の不一致では済まない、深刻な「負の連鎖」を引き起こします。

経理上の用語で「現金過不足」という言葉があります。これは、帳簿上の残高と実際の現金有高が合わない状態を指します。この差額が発覚した瞬間から、原因究明のための膨大な時間と労力を要する作業が始まります。

まず、何度も現金を数え直します。しかし、焦りから視野が狭くなり、何度やっても原因が見つからないことも少なくありません。次に、その日のレシートや伝票を全て突き合わせ、記帳ミスや転記ミスがないかを確認します。それでも原因が不明な場合は、冷静な第三者に数え直してもらう必要も出てきます。

この調査にかかる時間は、全て人件費、つまり目に見えないコストです。本来であればもっと生産的な業務に使えるはずだった従業員の時間が、差額を探すという不毛な作業に費やされてしまうのです。そして、決算時までに原因が判明しない場合、この差額は「雑損(ざっそん)」または「雑益(ざつえき)」として処理せざるを得ません。こうした不明瞭な会計処理が頻発すれば、企業の経理の透明性が疑われ、税務調査などで厳しく指摘される可能性もあり、会社の信用問題に直結 します。

現金管理に潜む、より深刻な経営リスク

ヒューマンエラー以上に深刻なのが、意図的な不正のリスクです。手作業による現金管理は、残念ながら従業員による盗難や横領といった内部不正の温床になりやすいという側面があります。

また、従業員が毎日同じ時間に銀行へ売上金を入金に行くといったルーティンは、外部の犯罪者に狙われるリスクを高めます。店舗に多額の現金があることが知られれば、強盗などの標的となり、従業員の安全が脅かされることにもなりかねません。これらのリスクを軽減するためには、複数人でのチェック体制や防犯カメラの設置などが必要となり、さらなる管理コストの増大を招きます。

伝統から革新へ:「札勘の精神」を継承するテクノロジー

私たちは、札勘という伝統技術が持つ「正確性」と「迅速性」への飽くなき探求心、すなわち「札勘の精神」に敬意を払うべきです。しかし、その精神を現代のビジネス環境で完璧に実現するためには、もはや人の手だけに頼る時代ではないのかもしれません。

人の手は時に間違いを犯しますが、プロフェッショナルが追い求める完璧さへの想いは不変です。その想いこそが、現代の通貨処理技術を発展させる原動力となりました。

ここに登場するのが「紙幣計数機」です。これは、単に札勘を代替する機械ではありません。人の手では到達し得なかったレベルの「速さ」と、決して揺らぐことのない「正確さ」を両立させることで、「札勘の精神」を現代の技術で完璧に体現するツールなのです。紙幣計数機の導入は、伝統を捨てるのではなく、その理想を最も高いレベルで実現するための、論理的かつ必然的な進化と言えるでしょう。

お店の「速」戦力:グローリー紙幣計数機 GFB-90-Fのご紹介

これまで見てきた現金管理におけるあらゆる課題—ヒューマンエラー、膨大な管理コスト、そして深刻な経営リスク—に対する一つの答えが、ここにあります。グローリーが長年培ってきた通貨処理技術の粋を集めた一台、それが【お店の「速」戦力】紙幣計数機 GFB-90-F 新紙幣対応機です。

この一台が、いかにしてお客様のビジネスを強力にサポートできるのか、その理由を具体的にご紹介します。

圧倒的な「速」度で、業務を効率化

GFB-90-Fは、札勘の「横読み」が目指した「速さ」を、人の手とは比較にならないレベルで実現 します。毎日のレジ締めや売上金の計数にかかっていた時間を劇的に短縮。これにより、従業員は単純作業から解放され、接客や売上向上のための施策といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。これは、人件費という名の見えないコストを削減し、生産性を向上させる直接的な投資です。

揺るぎない「正」確性で、ミスとリスクを撲滅

FB-90-Fは、札勘の「縦読み」が追求した「正確さ」を、機械ならではの完璧さで保証します。ヒューマンエラーによる数え間違いは、もはや起こり得ません。これにより、「現金過不足」の発生そのものを未然に防ぎ、差額の原因究明に費やしていた膨大な時間とストレスから解放されます。さらに、計数プロセスが機械化・透明化されることで、内部不正に対する強力な抑止力としても機能します。

未来を見据えた「新紙幣対応」という信頼性

2024年に発行された新紙幣。GFB-90-Fは、もちろんこの新紙幣にも対応済みです。これは、目先の課題解決だけでなく、長期的な視点で安心して使い続けられることを意味します。将来的な紙幣デザインの変更に慌てることなく、安定した業務運営を継続できる。これこそが、未来への投資としての信頼性の証です。

誰でもプロフェッショナルに。操作性の高さがもたらす安心感

GFB-90-Fの優れた点は、その高い性能だけではありません。誰でも直感的に使えるシンプルな操作性も大きな魅力です。これにより、札勘のスキルを持たないスタッフでも、ボタン一つでベテラン並みの正確な計数が可能になります。業務の属人化を防ぎ、店舗全体のオペレーションレベルを標準化・向上させることで、組織全体の力を底上げします。

お店の現金管理を、伝統的な信頼性と革新的な技術で次のレベルへと引き上げる。グローリーの紙幣計数機 GFB-90-Fが、いかにしてお客様の「速」戦力となり得るか、ぜひ詳細ページでご確認ください。

【お店の「速」戦力】紙幣計数機 GFB-90-F 新紙幣対応機の詳細はこちらまとめ

本記事では、指先の芸術とも言えるプロの技術「札勘」の歴史と神髄から、その裏に潜む現代的なリスクまでを深掘りしてきました。

かつて両替商がその専門性で経済を支えたように、現代のビジネスにおいても、正確で信頼性の高い現金管理は経営の根幹をなす重要な要素です。しかし、人の手に頼る伝統的な手法は、ヒューマンエラーや管理コスト、内部不正といった避けがたい課題に直面しています。

「札勘の精神」—すなわち、完璧なまでの正確性と迅速性の追求—は、決して失われるべきではありません。その精神は今、テクノロジーによって新たな形へと進化を遂げました。

グローリーの紙幣計数機 GFB-90-Fは、単なる業務効率化ツールではありません。それは、伝統的な職人技が目指した理想を、誰でも、いつでも、完璧に実現するための現代のプロフェッショナルツールです。正確さ、速さ、そして未来への安心を手に入れることで、お客様のビジネスを新たなステージへと導く、まさに「速」戦力となることをお約束します。