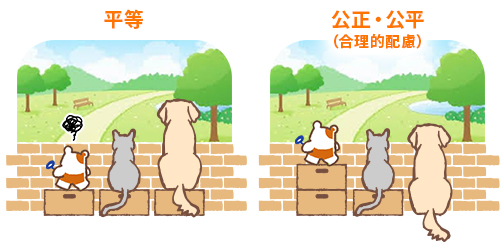

現代の日本では、平等な社会を実現するための取り組みが数多く実施されています。 その取り組みの1つに、合理的配慮というのがあります。 これは、障がいがある方もない方も同じように社会生活を送れるようにするための取り組みです。

これまでは、学校をはじめとする行政機関でのみ義務化されていましたが、2024年の4月からは民間企業においても義務化されました。 そのため、事業者は正しい知識を身につけておかなければなりません。

そこで今回は、合理的配慮の定義や具体的な内容、対策のポイントについて詳しく解説していきます。

合理的配慮とは?

では早速、合理的配慮の意味や義務、対象者や範囲について詳しく見ていきましょう。

意味・定義

合理的配慮とは、障がいによる格差を排除し、全ての方が同じように社会生活を送れるようにするための取り組みです。 例えば、普段何気なく使っている階段も、車いすに乗っている方や足が不自由な方にとっては大きな負担になります。

このような場合、スロープを設置するといった取り組みを行います。 これらの措置が、社会的なバリア・障壁を取り除くための「合理的配慮」になるのです。

対象者

合理的配慮の対象者は、

- ・身体障がい者

- ・知的障がい者

- ・精神障がい者

- ・発達障がい者

などです。 年齢は関係なく、子どもから大人まで対象となります。

つまり、社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が大きく制限される全ての方が対象者ということです。

ただ、線引きは難しいですが、障がいの程度が比較的低く、日常生活や社会生活における支障が限りなく少ない方は対象外となります。

範囲

対象者から配慮希望の申し出があった場合、行政機関や民間企業などは合理的配慮を行わなければなりません。 とはいえ「どこまで配慮すればいいの?」という疑問を抱えている方もいるでしょう。

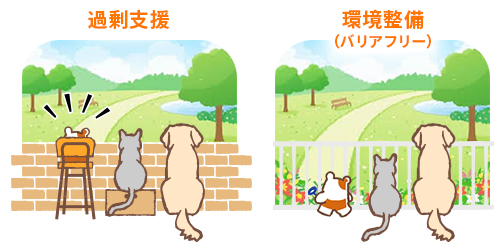

合理的配慮については、その提供に伴った負担が過重にならないことという要件が設けられています。

例えば、ラーメン屋のスタッフに対して、要介護者が「食べさせてほしい」と要求してきたとします。

ただ、ラーメン屋はあくまでもラーメンを提供するのが仕事であり、食事介助は業務範囲ではありません。 そのため「食事介助は事業の一環ではない」という理由で、申し出を断ることができるのです。

合理的配慮が過重な負担になるかどうかという点は、以下のポイントを参考にしながら客観的に判断をする必要があります。

- ・事業への影響の程度

- ・実現可能性の程度

- ・費用・負担の程度

- ・事業規模

- ・財務状況

合理的配慮と障がい者差別解消法の関係

合理的配慮は、障がい者差別解消法と深い関係があります。 障がい者差別解消法は、2016年4月1日に施行された法律であり、障がいの有無にかかわらず、全ての方がお互いを尊重し合いながら共生する社会づくりを目標とした法律です。

この法律によって、

- ・障がいを理由とする不当な差別的取り扱い禁止

- ・合理的配慮の提供義務

などが課されているのです。

合理的配慮の義務化に伴う基礎知識

合理的配慮が民間企業に対して義務化されたのは2024年4月のことです。 比較的最近ということもあって、中には全てを理解できていない方もたくさんいるでしょう。

そこでここからは、合理的配慮の義務化に伴う基礎知識をいくつか紹介していきます。

なぜ民間企業でも義務化になるの?

これまで、合理的配慮の義務は行政機関のみであり、民間企業においては「努力義務」とされていました。 2024年の4月に民間企業に対しても義務化されたのは、障がいの捉え方が「医学モデル」から「社会モデル」へと変化したことが要因の1つと考えられています。

医学モデルとは、日常生活で受ける制限は「個人の障がいや病気によるものである」という考え方のことです。

社会モデルとは、日常生活で受ける制限は「社会の配慮不足によるものである」という考えの方のことを指します。

このように、国が障がいを持っている方に歩み寄ったことをきっかけに、民間企業も義務化の対象となったのです。

民間企業はどのような対応が求められる?

合理的配慮は、先ほど紹介した「障がい者差別解消法」と「障がい者雇用促進法」の2つで触れられています。 雇用促進法においては、以前から合理的配慮が義務化されており、これまで通り仕事内容や勤務形態といった形で合理的配慮が必要です。

今回は「障がい者差別解消法」による義務化が行われ、あらゆる分野での配慮が必要になります。 具体例は後ほど紹介しますが、車いすでは取れない場所にあるものを取って渡す、視覚障がいを持つ方を商品の場所まで案内するといったことが、今回の改正で義務化されました。

合理的配慮を提供しないとどうなる?

合理的配慮は、法律で定められている内容ですが、現状は合理的配慮を提供しないことによる罰則は特にありません。

ただ、不当な権利侵害や差別化が同一事業者の中で複数回行われた場合、行政は民間の事業者に報告を求めることができます。 この報告の要求を無視したり、偽ったりした場合、20万円以下の罰則が課せられる可能性があります。

合理的配慮の具体例

では次に、合理的配慮の具体例をいくつか紹介していきます。

職場や学校

職場や学校における合理的配慮の具体例は、以下の通りです。

- 【職場での合理的配慮】

- ・精神障がいを持つ社員に対して、時短勤務や休憩時間の調整を行う

- ・聴覚障がいを持つ社員に対して、イラスト入りのマニュアルを渡す

- ・視覚障がいを持つお客さんを商品の陳列棚まで案内する

- 【学校での合理的配慮】

- ・車いすで生活をしている生徒の座席を後方に移動させる(スペース確保)

- ・授業中の途中退出を許可する

- ・別室で試験を受けることを許可する

飲食店

飲食店における合理的配慮の具体例は、以下の通りです。

- ・入口にスロープを設置する

- ・メニューの字を大きくする

- ・テーブル会計を行う

- ・本人の意思を確認し、タッチパネルの操作を代行する

飲食店における合理的配慮には、ある程度費用がかかってしまうこともあります。

ただ、自治体によっては合理的配慮を提供するための物品購入費用を助成してくれるところもありますので、事前に確認しておきましょう。

合理的配慮における現状の課題

そんな合理的配慮には、以下2つの課題があります。

- ・情報共有が不十分な施設・職場が多い

- ・障がい者雇用制度との違いが曖昧になりがち

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

情報共有が不十分な施設・職場が多い

合理的配慮は民間企業にも義務化されていますが、社内での情報共有や周知が不十分な施設・職場がたくさんあります。 情報共有や周知が不十分だと、各社員がどのように配慮すればいいかわからなくなってしまうため、結果としてスムーズな合理的配慮が行えなくなってしまうのです。

障がい者雇用制度との違いが曖昧になりがち

合理的配慮は、障がい者雇用制度においても触れられており、基本的にこの制度を利用して就業している方は一定の配慮が行われています。

ただ、今回義務化となったのは「障がい者差別解消法」による合理的配慮であり、雇用制度における合理的配慮とは少し特徴が異なるのです。

ただ、この違いを理解している事業者は比較的少なく、線引きが曖昧になってしまっているケースも珍しくありません。

まとめ

合理的配慮とは、障がいによる格差を排除し、全ての方が同じように社会生活を送れるようにするための取り組みです。 これまでは、行政機関に対してのみ義務化されていましたが、2024年の4月から民間企業に対しても義務化が行われました。 違反による罰則などは現状ありませんが、平等な社会を作るためには、全ての事業者が合理的配慮を行う必要があります。

とはいえ、状況によって必要な配慮や配慮の範囲が変わってきますので、正しい知識を身につけた上で合理的配慮の実現に向けて動き出しましょう。

スポンジハンドル

スポンジハンドル ひざのせ記帳台

ひざのせ記帳台 杖ホルダー

杖ホルダー せぼね君ルーペ

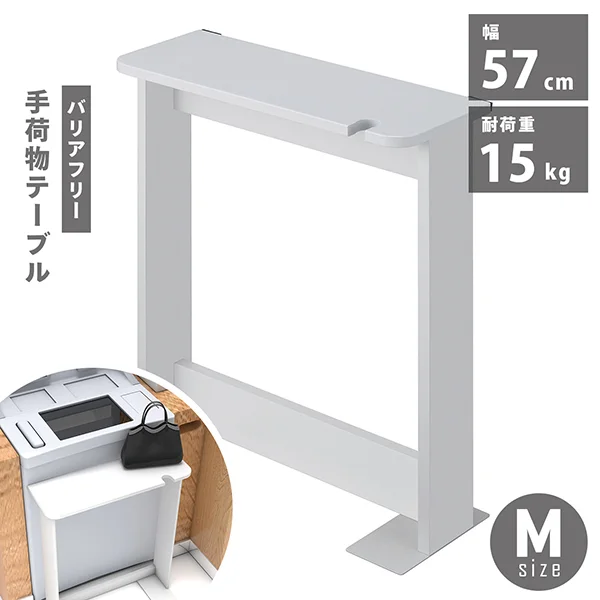

せぼね君ルーペ 手荷物テーブル

手荷物テーブル